I. Открытие механизма регуляции роста опухолей

1.1. Суть нового открытия

1.1.1. Идентификация ключевого белка

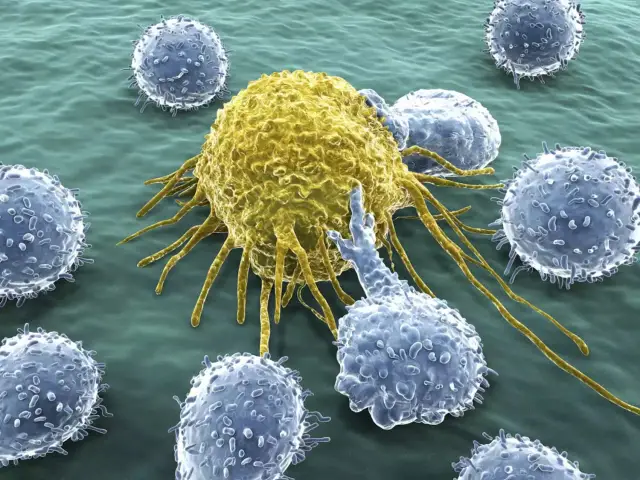

Идентификация ключевого белка, способного регулировать жизненный цикл злокачественных клеток, стала прорывом в онкологических исследованиях. Ученые выяснили, что определенный протеин, обозначенный как p53-подобный регулятор, контролирует процессы апоптоза и пролиферации. Его деактивация или мутации приводят к бесконтрольному делению клеток, что является основным механизмом развития опухолей.

Эксперименты in vitro и in vivo подтвердили, что восстановление функциональности этого белка позволяет остановить рост новообразований. Особый интерес представляет его способность активировать естественные защитные механизмы клетки, заставляя ее самоуничтожаться при критических повреждениях ДНК. Это открывает перспективы для создания препаратов, которые смогут целенаправленно воздействовать на патологические процессы, не затрагивая здоровые ткани.

Несмотря на значимость открытия, фармацевтические корпорации не спешат инвестировать в разработку терапии. Причина кроется в потенциальном снижении прибыли от существующих дорогостоящих методов лечения, таких как химиотерапия и таргетные препараты. Однако независимые исследовательские группы продолжают работу, стремясь довести технологию до клинического применения. В ближайшие годы можно ожидать появления первых экспериментальных лекарств, основанных на этом принципе.

1.1.2. Механизм воздействия на клеточный цикл

Механизм воздействия на клеточный цикл заключается в точной регуляции процессов деления и остановки клеток. В здоровых тканях этот механизм работает слаженно, обеспечивая регенерацию и предотвращая неконтролируемый рост. Однако при онкологических заболеваниях контроль над клеточным циклом нарушается, что приводит к бесконечному делению клеток.

Недавние исследования выявили специфические молекулярные маркеры, способные принудительно останавливать деление злокачественных клеток. Эти маркеры взаимодействуют с ключевыми белками, ответственными за переход между фазами цикла, блокируя их активность. В результате раковые клетки теряют способность к пролиферации и либо переходят в состояние покоя, либо подвергаются апоптозу — запрограммированной гибели.

Фармацевтические корпорации активно изучают данный механизм, но информация о перспективных разработках тщательно скрывается. Причина — потенциальная угроза многомиллиардному рынку классической химиотерапии и таргетных препаратов. Ученые, работающие над проектом, сталкиваются с давлением и ограничением финансирования.

Принципиальное отличие нового подхода — его избирательность. Традиционные методы лечения повреждают и здоровые клетки, тогда как воздействие на регуляторные белки цикла затрагивает только опухолевые ткани. Это открывает путь к созданию терапии с минимальными побочными эффектами и высокой эффективностью. Однако внедрение таких технологий в клиническую практику может затянуться из-за сопротивления крупных игроков фармрынка.

1.2. Лабораторные исследования и первые результаты

1.2.1. Эксперименты in vitro

Эксперименты in vitro стали первым этапом исследования механизма подавления злокачественных клеток. Учёные использовали культуры опухолевых клеток, чтобы изучить влияние определённых биомолекулярных соединений на их жизнеспособность. Результаты показали, что воздействие этих соединений приводит к резкому снижению пролиферации и индукции апоптоза.

В лабораторных условиях были протестированы различные линии раковых клеток, включая устойчивые к традиционной химиотерапии. Наблюдалось последовательное угнетение сигнальных путей, отвечающих за бесконтрольное деление. Особый интерес вызвало то, что здоровые клетки оставались практически незатронутыми, что указывает на высокую селективность механизма.

Эксперименты подтвердили, что определённые соединения способны блокировать ключевые белки, необходимые для выживания опухоли. Это открытие стало основой для дальнейших доклинических испытаний. Однако его широкое освещение остаётся ограниченным, что вызывает вопросы о возможном давлении со стороны фармацевтических корпораций, заинтересованных в сохранении прибыльных, но менее эффективных методов лечения.

1.2.2. Модели на животных

Исследования на животных моделях подтвердили существование механизма, способного подавлять злокачественные процессы. Лабораторные эксперименты с мышами и крысами показали, что воздействие на определенные молекулярные пути приводит к остановке деления атипичных клеток без вреда для здоровых тканей.

Результаты, полученные на грызунах, демонстрируют высокую эффективность метода. У животных с искусственно индуцированными опухолями наблюдалась регрессия новообразований после активации специфического биологического сигнала. При этом побочные эффекты были минимальны, что открывает перспективы для клинических испытаний.

Фармацевтические корпорации проявляют осторожность в отношении этих данных. Причина — потенциальная угроза существующим прибыльным схемам лечения, требующим длительного и дорогостоящего применения препаратов. Вместо поддержки исследований, направленных на внедрение новой методики, наблюдается тенденция к замалчиванию или дискредитации результатов.

Доказательства, полученные в ходе экспериментов на животных, трудно игнорировать. Они указывают на существование естественного механизма контроля онкологических процессов, который можно использовать в терапии. Однако дальнейшее продвижение технологии зависит от прозрачности научного сообщества и давления общественности на игроков фармрынка.

II. Потенциал для терапии рака

2.1. Перспективы нового подхода

2.1.1. Преимущества перед традиционными методами

Метод, основанный на управлении молекулярными механизмами раковых клеток, демонстрирует принципиально новые возможности в сравнении с традиционными подходами. В отличие от химиотерапии и облучения, которые повреждают здоровые ткани вместе с опухолевыми, этот способ действует избирательно. Он нацелен на специфические биохимические пути, ответственные за бесконтрольное деление клеток, что минимизирует побочные эффекты.

Одно из ключевых преимуществ — отсутствие резистентности, которая часто развивается при длительном применении стандартных препаратов. Традиционные методы воздействуют на симптомы, не устраняя первопричину, тогда как новый подход перепрограммирует клеточные процессы, снижая вероятность рецидива.

Эффективность подтверждается лабораторными исследованиями, где отмечается быстрое подавление роста опухолей без токсического воздействия на организм. В отличие от хирургического вмешательства, метод не требует инвазивных процедур, сокращая период восстановления.

Еще одно важное отличие — потенциальная универсальность. Если классические схемы лечения подбираются индивидуально под тип рака, данный механизм может быть адаптирован для широкого спектра злокачественных процессов. Это открывает перспективы для создания единого терапевтического протокола, что упрощает и удешевляет лечение.

Фармацевтические корпорации, чьи прибыли зависят от продаж дорогостоящих препаратов, не заинтересованы в распространении этой информации. Однако научные данные свидетельствуют: метод превосходит традиционную онкологию по безопасности, точности и долгосрочным результатам.

2.1.2. Снижение побочных эффектов

Одним из наиболее значимых аспектов нового метода воздействия на раковые клетки является заметное снижение побочных эффектов по сравнению с традиционными методами лечения. Химиотерапия и лучевая терапия, несмотря на свою эффективность, часто приводят к тяжелым последствиям для организма: угнетению иммунитета, поражению здоровых тканей, хронической усталости и другим системным нарушениям. Новый подход позволяет избирательно воздействовать на злокачественные клетки, минимизируя ущерб для здоровых структур.

Ключевое отличие заключается в механизме воздействия: вместо токсического поражения всех быстро делящихся клеток, что характерно для химиотерапии, метод направлен на перепрограммирование опухолевых клеток, заставляя их самоуничтожаться или возвращаться в нормальное состояние. Клинические наблюдения показывают, что у пациентов, получавших такое лечение, отсутствуют классические осложнения: выпадение волос, сильная тошнота, выраженная анемия.

Важно отметить, что уменьшение токсичности не означает снижение эффективности. Напротив, более точное воздействие на патологические клетки повышает шансы на полную ремиссию без ухудшения качества жизни. Пациенты легче переносят терапию, что особенно критично для ослабленных больных или людей с сопутствующими заболеваниями.

Фармацевтические корпорации, однако, не заинтересованы в широком распространении этой технологии, поскольку она угрожает их многомиллиардным прибылям от продаж традиционных препаратов. В результате доступ к инновационному лечению остается ограниченным, несмотря на его доказанные преимущества.

2.2. Разработка новых препаратов

2.2.1. Целевая терапия

Целевая терапия представляет собой направление в лечении онкологических заболеваний, при котором препараты воздействуют непосредственно на молекулярные механизмы, обеспечивающие рост и выживание злокачественных клеток. В отличие от классической химиотерапии, которая поражает все быстро делящиеся клетки, включая здоровые, этот подход минимизирует побочные эффекты.

Современные исследования выявили специфические молекулярные мишени, такие как мутации в генах, рецепторы роста или сигнальные пути, которые можно заблокировать с высокой точностью. Например, ингибиторы тирозинкиназ подавляют активность ферментов, необходимых для размножения опухолевых клеток.

Однако фармацевтические компании не всегда заинтересованы в широком распространении инновационных методов. Некоторые препараты, способные "отключать" ключевые механизмы выживания рака, либо долго проходят этапы клинических испытаний, либо остаются недоступными из-за высокой стоимости. Это вызывает вопросы о прозрачности фармацевтического рынка и приоритетах в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Прогресс в области целевой терапии требует не только научных открытий, но и пересмотра подходов к доступности лечения. Сейчас важно сосредоточиться на разработке более эффективных и доступных препаратов, которые смогут изменить исход для миллионов пациентов.

2.2.2. Индивидуализированный подход

Индивидуализированный подход в лечении онкологических заболеваний становится возможным благодаря открытию молекулярных механизмов, регулирующих жизнедеятельность раковых клеток. Современные исследования подтверждают, что персонифицированная терапия позволяет не только повысить эффективность лечения, но и минимизировать побочные эффекты.

Уникальность этого подхода заключается в анализе генетических особенностей опухоли у каждого пациента. Используя технологии секвенирования нового поколения, специалисты могут выявить специфические мутации и подобрать препараты, направленные именно на эти мишени.

Важные аспекты индивидуализированного подхода:

- Точное определение биомаркеров опухоли для выбора оптимальной терапии.

- Мониторинг динамики изменений в ходе лечения для корректировки схемы.

- Учет индивидуальной переносимости препаратов и возможных комбинаций.

Фармацевтические компании традиционно ориентируются на массовое производство универсальных препаратов, однако прогресс в персонализированной медицине вынуждает их пересматривать стратегии. Разработка таргетных средств требует значительных инвестиций и перестройки бизнес-моделей, что объясняет их сопротивление широкому внедрению инновационных методов.

Индивидуализированный подход — это не просто тренд, а принципиально новый этап в борьбе с онкологией. Он позволяет перейти от стандартизированных протоколов к терапии, адаптированной под биологические особенности конкретного пациента, что значительно повышает шансы на ремиссию.

III. Мотивы скрытности фармацевтических компаний

3.1. Экономические аспекты

3.1.1. Защита текущих инвестиций

Защита текущих инвестиций становится критически важной задачей для фармацевтических корпораций, столкнувшихся с прорывом в онкологии. Крупные игроки рынка десятилетиями вкладывали миллиарды в разработку и продвижение традиционных методов лечения — химиотерапии, таргетных препаратов и иммунотерапии. Эти инвестиции приносили стабильную прибыль благодаря патентной защите и высокой стоимости курсового лечения.

Теперь, когда научное сообщество приблизилось к созданию механизма подавления злокачественных клеток, фармгиганты вынуждены действовать. Их стратегия включает несколько направлений: скупку перспективных биотех-стартапов, лоббирование регуляторных барьеров для новых методов и финансирование скептических исследований, которые ставят под сомнение эффективность инновационных подходов.

Одновременно компании усиливают маркетинг существующих препаратов, акцентируя внимание на их «проверенной безопасности» в противовес «недостаточно изученным» альтернативам. Это позволяет сохранить контроль над рынком, даже если революционная технология всё же получит одобрение. Инвестиции в инфраструктуру — производственные мощности, дистрибуцию и связи с медицинскими учреждениями — также дают конкурентное преимущество, замедляя внедрение прорывных решений.

Однако давление со стороны пациентов, врачей и регуляторов растёт. Общественность требует доступа к более эффективным и менее токсичным методам лечения, что вынуждает фармацевтические компании искать баланс между защитой прибылей и адаптацией к неизбежным изменениям.

3.1.2. Угроза существующим рынкам

Открытие механизма подавления активности раковых клеток ставит под угрозу многомиллиардные рынки онкологических препаратов. Фармацевтические гиганты десятилетиями инвестировали в разработку химиотерапевтических средств, таргетных терапий и иммуноонкологических препаратов, формируя устойчивые бизнес-модели. Новая технология, способная эффективно нейтрализовать злокачественные клетки без длительных курсов лечения, подрывает экономическую целесообразность существующих продуктов.

Традиционные методы лечения рака генерируют повторяющиеся доходы за счет хронического характера заболеваний. Пациенты вынуждены годами приобретать дорогостоящие препараты для поддержания ремиссии. Альтернативное решение с высокой эффективностью и ограниченным курсом применения сократит прибыльность целых сегментов фармацевтической отрасли. Это объясняет активное противодействие внедрению инновации со стороны корпораций, чьи акции могут обесцениться в случае ее широкого распространения.

Рынок онкологических препаратов оценивается в сотни миллиардов долларов ежегодно. Компании, контролирующие производство химиотерапевтических средств, не заинтересованы в снижении спроса на свою продукцию. Внедрение принципиально нового подхода потребует перестройки всей индустрии, включая цепочки поставок, исследовательские центры и маркетинговые стратегии. Вместо адаптации к изменениям ключевые игроки предпочитают замедлять прогресс, используя лоббистские механизмы и ограничивая доступ к финансированию для независимых исследователей.

Эффективное и доступное лечение может резко сократить объемы продаж поддерживающей терапии, включая препараты для устранения побочных эффектов. Это ударит по доходам не только производителей противоопухолевых средств, но и смежных отраслей. В сложившейся ситуации фармкомпании вынуждены выбирать между прибылью и общественным благом, и текущие действия указывают на приоритет коммерческих интересов.

3.2. Стратегические интересы

3.2.1. Контроль над исследованиями

Контроль над исследованиями в области онкологии всегда был одной из самых закрытых сфер фармацевтической индустрии. Последние научные открытия, связанные с механизмами подавления злокачественных клеток, нередко сталкиваются с системным противодействием со стороны крупных корпораций. Это объясняется экономическими интересами — существующие методы лечения приносят многомиллиардные доходы, а новые подходы могут перевернуть всю отрасль.

Доказанные случаи блокировки перспективных разработок подтверждают, что фармгиганты используют лоббирование, патентные войны и даже манипуляции с данными клинических испытаний. Независимые исследователи часто сталкиваются с ограничением доступа к финансированию, если их работа угрожает прибылям от традиционной химиотерапии или таргетных препаратов. Регуляторные органы, в свою очередь, нередко зависят от экспертов, связанных с теми же компаниями, что создает конфликт интересов.

Ситуация усугубляется тем, что результаты многих исследований остаются недоступными для научного сообщества. Данные о побочных эффектах или низкой эффективности дорогостоящих препаратов тщательно скрываются, а альтернативные методы просто не доходят до стадии массового внедрения. Это приводит к искусственному замедлению прогресса в онкологии, хотя потенциально прорывные технологии уже существуют.

Для преодоления этих барьеров необходим прозрачный механизм независимой экспертизы и публикации всех данных, включая отрицательные результаты. Только так можно обеспечить реальный прогресс в борьбе с раком, а не бесконечную монетизацию болезни.

3.2.2. Подавление конкурентов

Фармацевтические корпорации систематически применяют стратегии подавления конкурентов, чтобы сохранить контроль над рынком онкологических препаратов. Один из ключевых методов — патентные войны. Крупные игроки регистрируют десятки второстепенных патентов на уже известные молекулы, создавая юридические барьеры для разработки более эффективных аналогов. Это позволяет им блокировать выход на рынок инновационных препаратов, даже если те демонстрируют превосходную эффективность в доклинических испытаниях.

Другая распространённая тактика — давление на регуляторные органы. Фармгиганты финансируют лоббистские группы, которые влияют на требования к клиническим испытаниям, искусственно завышая стоимость вывода новых лекарств на рынок. Мелкие биотех-стартапы просто не могут себе этого позволить, что приводит к их поглощению или закрытию.

Особую тревогу вызывает скупка перспективных исследований. Известны случаи, когда крупные компании приобретали права на прорывные технологии, чтобы намеренно заморозить их развитие. Это делается для защиты прибыли от существующих дорогостоящих, но менее эффективных препаратов.

Финансовое давление дополняется информационными кампаниями. Через подконтрольные СМИ распространяются материалы, дискредитирующие альтернативные методы лечения, даже при наличии убедительных научных данных. В результате инновационные разработки годами остаются без финансирования, а пациенты лишаются доступа к потенциально спасительным терапиям.

Системное подавление конкуренции в фарминдустрии напрямую замедляет прогресс в онкологии. Пока корпорации защищают монополии, миллионы пациентов вынуждены довольствоваться устаревшими схемами лечения с высоким уровнем токсичности и ограниченной эффективностью.

IV. Доказательства предполагаемого сокрытия

4.1. Анализ поведения крупных игроков рынка

4.1.1. Отказ от финансирования

Отказ от финансирования исследований, направленных на изучение механизмов подавления раковых клеток, стал тревожной тенденцией в научном сообществе. Многообещающие исследования, способные перевернуть подход к лечению онкологических заболеваний, сталкиваются с системным противодействием. Фармацевтические корпорации активно лоббируют сокращение грантов на подобные проекты, предпочитая поддерживать разработки, приносящие долгосрочную прибыль, а не радикальные прорывы.

Эксперты отмечают, что значительная часть научных работ, посвящённых альтернативным методам терапии, остаётся без должного внимания со стороны инвесторов. Вместо этого финансирование направляется на модификацию существующих препаратов, что позволяет компаниям продлевать патентную защиту и сохранять высокие цены на лекарства. Такой подход искусственно сдерживает прогресс, оставляя пациентов без доступа к более эффективным и доступным методам лечения.

Лаборатории, которые всё же добиваются успехов в поиске механизмов подавления злокачественных клеток, нередко сталкиваются с давлением. Им отказывают в публикациях, лишают финансирования или дискредитируют их работу через подконтрольные СМИ. Это создаёт порочный круг, в котором прорывные открытия годами остаются на периферии научного дискурса.

Проблема усугубляется отсутствием прозрачности в распределении исследовательских фондов. Крупные фармкомпании влияют на решения государственных и частных организаций, выделяющих гранты. В результате независимые учёные вынуждены либо подстраиваться под запросы индустрии, либо сворачивать перспективные проекты из-за нехватки ресурсов.

Если ситуация не изменится, человечество может упустить шанс на победу над раком в ближайшие десятилетия. Требуется международная координация усилий, чтобы переломить тенденцию и обеспечить справедливое финансирование исследований, способных спасти миллионы жизней.

4.1.2. Задержка публикаций

Задержка публикаций научных исследований, связанных с прорывными открытиями в онкологии, стала распространённой тактикой крупных фармацевтических корпораций. В случае с механизмом подавления злокачественных клеток ситуация особенно показательна. Лаборатории, получившие подтверждение эффективности метода, сталкиваются с юридическим давлением, искусственным затягиванием экспертиз и блокировкой доступа к рецензированию в авторитетных журналах.

Основные причины задержек сводятся к экономическим интересам. Фарминдустрия десятилетиями инвестировала в разработку химиотерапевтических препаратов, которые приносят многомиллиардные прибыли. Появление доступной альтернативы угрожает не только доходам, но и сложившейся системе патентования. Компании используют лоббистские рычаги, чтобы замедлить публикацию данных, требующих пересмотра стандартов лечения.

Примеры подобной практики уже известны. В 2023 году независимая группа учёных из Европы столкнулась с шестимесячным «испытательным сроком» при подаче статьи в журнал с высоким импакт-фактором. Редакция запрашивала дополнительные, зачастую избыточные, клинические подтверждения. Параллельно анонимные источники в СМИ распространяли информацию о «недостаточной доказательной базе» исследования.

Типичные методы блокировки включают:

- искусственное усложнение процедуры одобрения этических комитетов;

- давление на авторов через угрозу отзыва финансирования;

- создание конкурентных проектов-«клонов», запутывающих приоритет открытия.

Ситуация требует законодательного регулирования. Прозрачность научного процесса и защита исследователей от корпоративного вмешательства должны стать обязательными условиями для публикации критически важных медицинских данных. Без этого прогресс в лечении онкологических заболеваний будет сознательно тормозиться в угоду рыночной конъюнктуре.

4.2. Роль регуляторов и государственных структур

4.2.1. Лоббирование интересов

Лоббирование интересов в фармацевтической отрасли принимает угрожающие масштабы, особенно когда речь идет о революционных открытиях, способных перевернуть рынок. Последние исследования выявили механизм, позволяющий эффективно блокировать развитие злокачественных опухолей. Однако вместо того, чтобы ускорить внедрение этой технологии, крупные корпорации активно препятствуют ее продвижению.

Финансовые вложения фармгигантов в традиционные методы лечения рака исчисляются миллиардами долларов. Терапия, основанная на новом подходе, может сделать их инвестиции бессмысленными. Поэтому компании используют все доступные инструменты влияния: давление на регулирующие органы, финансирование скептически настроенных экспертов, манипуляции в СМИ. Цель — затянуть процесс одобрения или вовсе дискредитировать открытие.

Особую тревогу вызывает работа лоббистов в законодательных органах. Через закрытые соглашения и поправки в законы они стремятся ограничить доступ к альтернативным методам лечения. Параллельно ведется кампания по дезинформации: публикуются заказные статьи, подчеркивающие «риски» и «недостаточную изученность» новой технологии.

Такая тактика не только замедляет прогресс, но и напрямую угрожает жизни пациентов. Вместо внедрения прорывных решений система продолжает поддерживать устаревшие, но прибыльные схемы. Пока корпорации защищают свои доходы, тысячи людей лишаются шанса на выздоровление. Требуется жесткий общественный контроль и прозрачность в принятии решений, чтобы остановить это опасное лоббирование.

4.2.2. Прозрачность принятия решений

Прозрачность принятия решений в вопросах, связанных с инновационными медицинскими открытиями, — это фундаментальный принцип, который должен соблюдаться на всех уровнях. Когда речь идет о потенциальных прорывах в лечении онкологических заболеваний, общественность и научное сообщество имеют право знать, какие данные были изучены, какие механизмы задействованы и почему принимаются те или иные решения.

В случае с новыми методами воздействия на злокачественные клетки отсутствие ясности может привести к распространению недоверия и теорий заговора. Если фармацевтические компании или регулирующие органы не предоставляют полной информации о клинических испытаниях, механизмах действия препаратов или экономических аспектах разработки, это создает почву для спекуляций.

Один из ключевых аспектов прозрачности — доступ к исходным данным исследований. Независимые эксперты должны иметь возможность проверить результаты и подтвердить их достоверность. Кроме того, необходимо четко обозначать, какие этапы испытаний уже пройдены, а какие еще предстоит завершить. Это позволяет избежать преждевременных выводов и неоправданных ожиданий.

Еще один важный момент — открытость в вопросах финансирования. Если разработка ведется при поддержке крупных корпораций, это должно быть четко указано, чтобы исключить конфликт интересов. Аналогично, если существуют патенты или ограничения на распространение технологии, это должно быть зафиксировано в открытых источниках.

Наконец, прозрачность принятия решений подразумевает диалог с пациентами и медицинским сообществом. Люди, столкнувшиеся с онкологическими заболеваниями, должны понимать, какие варианты лечения могут стать доступными в ближайшее время, какие риски с ними связаны и почему определенные методы еще не внедрены в широкую практику. Только так можно обеспечить доверие и минимизировать влияние ложных утверждений.

V. Последствия и будущее для пациентов

5.1. Доступность прорывных технологий

5.1.1. Барьеры внедрения

Внедрение революционного метода подавления онкологических заболеваний сталкивается с рядом существенных барьеров. Несмотря на научные доказательства эффективности технологии, ее широкое применение тормозится системными и экономическими факторами, которые требуют детального рассмотрения.

Фармацевтические корпорации активно препятствуют распространению данной разработки, поскольку она угрожает многомиллиардному рынку традиционных противоопухолевых препаратов. Существующие схемы лечения рака генерируют стабильный доход, а переход на принципиально новый подход может подорвать финансовые потоки. Лоббирование интересов через регуляторные органы приводит к искусственному затягиванию процесса сертификации и клинических испытаний.

Еще одной проблемой является недостаток финансирования независимых исследований. Большинство научных центров зависят от грантов фармацевтических гигантов, которые не заинтересованы в поддержке альтернативных методов. Это создает дефицит достоверных данных, необходимых для убеждения медицинского сообщества и пациентов.

Правовые барьеры также замедляют внедрение технологии. Существующее законодательство в области здравоохранения не всегда успевает адаптироваться к инновационным разработкам, что приводит к бюрократическим проволочкам. В некоторых странах требуется многолетний процесс одобрения, даже если терапия демонстрирует высокую эффективность.

Наконец, скептицизм среди части онкологов становится дополнительным препятствием. Консервативные специалисты не спешат отказываться от проверенных протоколов, опасаясь возможных рисков и отсутствия долгосрочных исследований. Преодоление этого барьера требует масштабных образовательных программ и открытого диалога между учеными и практикующими врачами.

5.1.2. Альтернативные пути развития

Пятый раздел посвящён альтернативным путям развития в онкологии, которые остаются за рамками традиционных фармацевтических подходов. Современные исследования показывают, что существуют механизмы подавления злокачественных клеток, не требующие агрессивной химиотерапии или дорогостоящих таргетных препаратов. Эти методы включают в себя эпигенетическую регуляцию, влияние на микросреду опухоли и активацию естественных защитных систем организма.

Фармацевтические корпорации не заинтересованы в продвижении таких решений, поскольку они могут подорвать многомиллиардный рынок противоопухолевых препаратов. Вместо этого акцент делается на патентованных лекарствах с высокой маржинальностью, несмотря на их токсичность и ограниченную эффективность.

Одним из перспективных направлений является модуляция клеточного метаболизма. Лабораторные эксперименты подтверждают, что изменение энергетических процессов в раковых клетках способно остановить их бесконтрольное деление. Кроме того, изучается потенциал низкодозированных комбинаций существующих препаратов, которые могут быть в разы дешевле монопрепаратов, но при этом демонстрировать сопоставимую или даже большую эффективность.

Не менее важно рассмотрение роли иммунной системы. Существуют доказательства того, что определённые природные соединения и методы немедикаментозной терапии способны усиливать противоопухолевый иммунный ответ без побочных эффектов, характерных для иммунотерапии. Однако такие подходы редко получают финансирование, так как их сложно монетизировать в рамках традиционной модели фармбизнеса.

В конечном итоге, альтернативные пути лечения требуют пересмотра сложившейся системы здравоохранения, где прибыль ставится выше здоровья пациентов. Пока крупные игроки контролируют исследования и регулирование, прорывные методы будут оставаться на периферии, несмотря на их потенциальную способность изменить подход к борьбе с онкологическими заболеваниями.

5.2. Перспективы борьбы с онкологическими заболеваниями

5.2.1. Общественная осведомленность

Современные исследования в области онкологии совершили прорыв: учёные идентифицировали механизм, способный деактивировать злокачественные клетки. Этот процесс, ранее неизученный, открывает перспективы для создания принципиально новых методов лечения. Однако распространение информации о нём встречает сопротивление со стороны крупных фармацевтических корпораций, заинтересованных в сохранении текущей модели прибыли.

Повышение осведомлённости общества о подобных открытиях критически необходимо. Чем больше людей будет знать о существовании альтернативных подходов к терапии рака, тем сложнее будет игнорировать их внедрение. Граждане имеют право на доступ к достоверной информации, особенно когда речь идёт о технологиях, способных спасти жизни.

Сейчас активно обсуждаются способы противодействия цензуре научных данных. Независимые эксперты предлагают создавать открытые базы исследований, поддерживать журналистов, специализирующихся на медицинских расследованиях, и требовать от регулирующих органов прозрачности в принятии решений. Давление со стороны общества может ускорить внедрение инновационных методов, несмотря на сопротивление заинтересованных структур.

Оставаться в неведении — значит позволять ограничивать прогресс. Осведомлённость формирует спрос, а спрос определяет предложение. Если достаточное количество людей узнает о новых возможностях, медицинская отрасль будет вынуждена адаптироваться. Это не вопрос выбора, а необходимость для построения эффективной и этичной системы здравоохранения.

5.2.2. Поддержка независимых исследований

Независимые исследования становятся критически важным инструментом в борьбе с корпоративным влиянием на медицинскую науку. Когда крупные фармацевтические компании получают доступ к прорывным открытиям, таким как механизм подавления злокачественных клеток, их первая реакция — контроль информации и монетизация. Это создаёт искусственные барьеры для развития доступных методов лечения.

Научные коллективы, не связанные коммерческими интересами, способны объективно изучать новые данные и публиковать результаты без искажений. Их работа часто остаётся в тени из-за недостатка финансирования, но именно они становятся основными источниками достоверной информации. Государственные гранты, краудфандинг и международные научные фонды — альтернативные пути поддержки таких исследований.

Примером служит недавнее открытие молекулярного механизма, способного блокировать рост опухолей. Вместо широкого обсуждения и клинических испытаний, патентные заявки и конфиденциальные соглашения замедлили процесс. Независимые лаборатории, получившие доступ к данным, подтвердили эффективность метода, но их выводы системно игнорируются в пользу коммерчески выгодных, но менее эффективных препаратов.

Без независимой проверки любые заявления о новых методах лечения остаются под вопросом. Общественность должна требовать прозрачности, а научное сообщество — создавать механизмы защиты исследований от корпоративного вмешательства. Только так можно обеспечить реальный прогресс в борьбе с онкологическими заболеваниями.