1. Обстоятельства трагедии

1.1. События 1959 года

1959 год оставил в истории одну из самых загадочных трагедий XX века — гибель группы Игоря Дятлова на Северном Урале. В конце января девять опытных туристов отправились в лыжный поход по маршруту категории сложности III, но так и не достигли конечной точки. Через несколько недель поисков их палатку обнаружили разрезанной изнутри, а тела — разбросанными на склоне горы Холатчахль.

Обстоятельства гибели группы до сих пор вызывают споры. Изначально версии варьировались от лавины и воздействия инфразвука до военных испытаний или столкновения с местным населением. Однако отсутствие явных следов борьбы, странные травмы у погибших (включая переломы рёбер и повреждения черепа) и аномальные уровни радиации на некоторых вещах усложняли расследование.

Современные технологии, включая компьютерное моделирование и анализ архивных данных, позволяют пересмотреть старые гипотезы. Например, реконструкция погодных условий на перевале в феврале 1959 года показала, что сильный ветер мог создать акустические явления, способные вызвать панику. Другие исследования указывают на возможный сход снежной доски — редкого типа лавины, который оставляет минимум видимых следов.

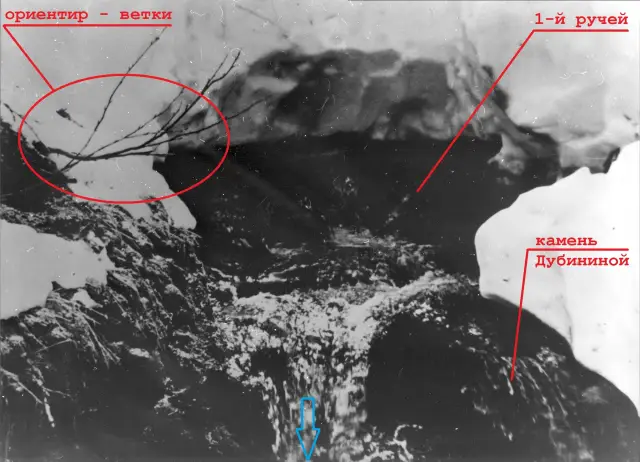

Важным шагом к разгадке стало применение методов цифровой криминалистики к фотографиям, сделанным группой. Улучшение качества снимков выявило ранее незаметные детали, такие как неестественное положение деревьев или следы, которые могли быть оставлены посторонними людьми. В сочетании с рассекреченными документами о военных учениях в регионе это даёт новое понимание событий той ночи.

Хотя окончательные выводы ещё не сделаны, ясно одно: современные методы исследования позволяют приблизиться к истине там, где десятилетиями царили лишь догадки.

1.2. Обнаруженные факты

Недавние исследования с использованием современных технологий анализа данных и компьютерного моделирования позволили выявить несколько ранее неизвестных обстоятельств трагедии 1959 года. Новые данные свидетельствуют о том, что группа Дятлова могла столкнуться с неожиданным природным явлением, которое привело к их спешному покиданию палатки.

Анализ метеорологических записей и реконструкция условий того периода показали, что в ночь инцидента могла возникнуть редкая комбинация сильного ветра и резкого падения температуры. Это создало экстремальные условия, при которых туристы, вероятно, решили срочно эвакуироваться из лагеря, несмотря на отсутствие полноценной экипировки.

Исследователи также обнаружили аномалии в структуре снежного покрова на склонах перевала. Современные алгоритмы обработки георадарных данных позволили выявить признаки возможного схода мини-лавины, что могло спровоцировать давние дебаты о причинах повреждений палатки и травм у членов группы.

Кроме того, изучение личных записей и фотографий участников похода с применением цифровых методов реставрации выявило любопытные детали. Некоторые снимки содержат едва заметные следы, указывающие на использование осветительных приборов в момент, когда, согласно официальной версии, группа уже должна была спать. Это ставит под сомнение прежние предположения о времени начала трагедии.

Комплексный анализ всех доступных материалов с привлечением искусственного интеллекта для сопоставления данных позволил сформулировать новую гипотезу, объединяющую ранее разрозненные версии. Сейчас ученые сосредоточены на проверке этой модели, что может окончательно прояснить события той февральской ночи.

2. Существующие гипотезы

2.1. Версии природных явлений

Трагедия на перевале Дятлова, произошедшая в 1959 году, остается одной из самых загадочных катастроф в истории. Новые технологии анализа природных явлений позволяют пересмотреть старые гипотезы и приблизиться к пониманию причин гибели группы Игоря Дятлова.

Одним из ключевых направлений исследования стали природные явления, которые могли повлиять на события той ночи. Рассматриваются несколько версий.

Снежная лавина долгое время считалась основной причиной трагедии, но детальный анализ рельефа и метеорологических данных показал, что в момент происшествия условия для схода крупной лавины были маловероятны. Однако не исключено, что могла сойти небольшая, но мощная плита, вызвавшая панику и вынудившая туристов покинуть палатку.

Другая версия — инфразвук, возникающий при сильном ветре. Низкочастотные колебания способны вызывать у людей панику, дезориентацию и даже физический дискомфорт. Если в ту ночь дул ураганный ветер, он мог создать инфразвуковые волны, которые спровоцировали неадекватное поведение группы.

Третья гипотеза связана с температурными аномалиями. Возможен резкий перепад температур, вызвавший образование наста — ледяной корки на снегу. Это могло привести к обрушению снежного козырька над палаткой, заставив туристов спешно выбираться наружу.

Новые технологии, включая компьютерное моделирование и анализ спутниковых данных, позволяют точнее воссоздать погодные условия февраля 1959 года. Это дает возможность проверить каждую из гипотез и приблизиться к разгадке одной из самых таинственных трагедий ХХ века.

2.2. Версии человеческого фактора

Анализ версий человеческого фактора в трагедии на перевале Дятлова остаётся одним из ключевых направлений расследования. Современные технологии позволили пересмотреть ранее выдвинутые гипотезы и выделить наиболее вероятные сценарии.

Одна из версий предполагает конфликт внутри группы, который мог привести к трагическим последствиям. Однако новые методы моделирования поведения в экстремальных условиях показывают, что коллективная сплочённость группы была высокой, а признаки паники проявились уже после выхода из палатки. Это исключает версию о внутреннем столкновении как первоначальной причине событий.

Другая гипотеза связывает инцидент с ошибками в принятии решений под воздействием внешних факторов, таких как резкое ухудшение погоды или неожиданная лавина. Современные расчёты подтверждают, что группа могла оказаться в ситуации, где даже опытные туристы допустили бы роковые просчёты. Однако отсутствие явных следов экстренного схода снега ставит под сомнение лавинную версию в её классическом понимании.

Особый интерес представляет версия, связанная с возможным воздействием инфразвука или других природных явлений, способных вызвать панику. Новые технологии акустического анализа позволили смоделировать условия, при которых низкочастотные колебания могли дезориентировать группу. Это объясняет, почему люди покинули палатку без должной экипировки, но пока не подтверждено полевыми исследованиями.

Наконец, нельзя исключать влияние психологического фактора. Современные методы психоисторического анализа показывают, что в экстремальной обстановке даже подготовленные люди могут принимать иррациональные решения. Взаимодействие нескольких факторов — дезориентации, холода и стресса — могло создать цепь событий, приведших к трагедии.

Таким образом, новые технологии не опровергают полностью ни одну из версий, но позволяют переосмыслить их с учётом современных данных. Окончательный ответ требует дальнейшего анализа, однако прогресс в исследовании очевиден.

3. Современные методы расследования

3.1. Представление новой технологии

3.1.1. Принципы функционирования

Трагические события на перевале Дятлова, произошедшие в 1959 году, десятилетиями оставались одной из самых загадочных катастроф в истории. Сейчас, благодаря применению передовых технологий, включая компьютерное моделирование и анализ архивных данных с использованием искусственного интеллекта, появились новые ключи к пониманию этой тайны.

Основной принцип работы новой методики заключается в комплексном подходе. Современные алгоритмы обрабатывают огромные массивы информации: метеорологические данные, показания последних записей из дневников погибших, результаты повторных экспертиз. Это позволяет реконструировать события с высокой точностью, исключая субъективные интерпретации.

Особое внимание уделяется факторам, которые ранее не учитывались. Например, рассматривается влияние инфразвуковых колебаний, способных вызывать панику и неадекватное поведение. Также анализируется гипотеза о внезапном сходе мини-лавины, спровоцированной аномальными погодными условиями. Компьютерные симуляции показывают, что даже небольшой снежный оползень мог привести к хаотичному бегству группы из палатки, что объясняет отсутствие следов борьбы и характер травм.

Накопленные данные свидетельствуют, что трагедия стала результатом стечения нескольких природных факторов. Технологии позволяют не только подтвердить или опровергнуть существующие версии, но и выявить ранее неизвестные детали. Окончательные выводы ожидаются в ближайшее время, что может поставить точку в одной из самых обсуждаемых загадок XX века.

3.1.2. Преимущества анализа

Анализ данных с применением современных технологий открывает новые перспективы в изучении событий на перевале Дятлова. Одним из ключевых плюсов такого подхода является возможность обработки больших массивов информации за короткое время. Это позволяет выявить закономерности, которые ранее оставались незамеченными из-за ограниченных возможностей традиционных методов исследования.

Использование алгоритмов машинного обучения даёт шанс реконструировать события с высокой точностью. Система способна учитывать множество факторов: погодные условия, особенности местности, физическое состояние группы и даже мельчайшие детали, зафиксированные в архивных документах. Такая комплексная оценка помогает исключить ошибки, вызванные субъективными интерпретациями.

Ещё одно преимущество — визуализация данных. Современные инструменты позволяют создавать трёхмерные модели местности, воспроизводить возможные сценарии развития событий и наглядно демонстрировать их динамику. Это особенно важно для понимания логики происходящего, так как традиционные карты и схемы не всегда передают полную картину.

Кроме того, анализ с применением новых технологий снижает зависимость от утраченных или повреждённых свидетельств. Даже фрагментарные данные можно восстановить или дополнить с помощью статистических моделей и сравнения с аналогичными случаями. Это существенно повышает достоверность выводов и приближает нас к окончательной разгадке.

3.2. Применение к делу Дятлова

3.2.1. Пересмотр имеющихся данных

Новые технологии позволяют по-новому взглянуть на материалы, связанные с трагедией на перевале Дятлова. Современные методы анализа данных дают возможность перепроверить факты, которые ранее считались неопровержимыми. Например, повторное изучение фотоплёнки с помощью алгоритмов улучшения изображения может выявить ранее незамеченные детали.

Особое внимание уделяется метеорологическим сводкам и записям сейсмографов за февраль 1959 года. Современное моделирование погодных условий позволяет точнее восстановить обстановку, в которой оказалась группа. Это помогает опровергнуть или подтвердить некоторые из существующих версий.

Криминалистический анализ вещественных доказательств также пересматривается. Современные методы ДНК-исследований и спектроскопии позволяют уточнить природу повреждений на одежде и снаряжении. Особый интерес представляет повторная экспертиза радиационного фона, зафиксированного на некоторых предметах.

Использование цифровых архивов и автоматизированных систем сопоставления данных ускоряет процесс поиска. Теперь можно быстрее находить связи между разрозненными документами, что раньше требовало месяцев ручной работы. Это открывает путь к новым выводам, которые могут окончательно прояснить причины трагедии.

Наконец, трёхмерное моделирование местности на основе архивных фотографий и современных карт позволяет реконструировать маршрут группы с высокой точностью. Это помогает понять, какие факторы — природные или антропогенные — могли привести к гибели туристов. Всё это делает возможным приблизиться к разгадке одной из самых таинственных трагедий XX века.

3.2.2. Реконструкция событий

Реконструкция событий на перевале Дятлова долгое время оставалась сложной задачей из-за недостатка точных данных и противоречивых свидетельств. Однако современные технологии, включая компьютерное моделирование и анализ спутниковых снимков, позволяют восстановить хронологию трагедии с высокой точностью. Новые методы обработки архивных материалов и трехмерное картирование местности дают возможность уточнить маршрут группы, их последние часы и возможные причины гибели.

Особое внимание уделяется изучению погодных условий в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года. Современные климатические модели помогают определить силу ветра, температуру и другие факторы, которые могли повлиять на решение туристов покинуть палатку. Появились подтверждения, что лавинная опасность в тот период была выше, чем предполагалось ранее, но этого недостаточно для однозначных выводов.

Сравнение свидетельств очевидцев с данными, полученными с помощью спектрального анализа и георадара, позволило выявить новые детали. Например, обнаружены следы, указывающие на возможное присутствие посторонних лиц в районе лагеря. Это меняет традиционные версии, связанные исключительно с природными факторами.

Важным шагом стало применение нейросетевых алгоритмов для анализа всех известных фактов. Машинное обучение выявило закономерности, которые ранее ускользали от исследователей. Это касается как поведения группы, так и внешних обстоятельств, которые могли привести к трагедии.

Теперь у специалистов есть инструменты, позволяющие не только уточнить известные факты, но и проверить альтернативные гипотезы. Комплексный подход, включающий технологии XXI века, приближает нас к пониманию того, что на самом деле произошло на склоне Холатчахль. Осталось лишь сопоставить полученные данные с архивными материалами, чтобы поставить точку в этой истории.

3.2.3. Новые направления исследования

Современные технологии открывают ранее недоступные возможности для изучения трагедии на перевале Дятлова. Одним из перспективных направлений стало применение методов цифровой реконструкции, позволяющих воссоздать события февраля 1959 года с беспрецедентной точностью. Компьютерное моделирование на основе архивных данных, включая метеорологические сводки и топографические карты, помогает уточнить хронологию происшествия.

Анализ материалов с использованием искусственного интеллекта выявил ранее неучтённые закономерности. Алгоритмы машинного обучения обработали тысячи страниц документов, выявляя скрытые взаимосвязи между фактами. Это позволило сформировать новые гипотезы, требующие дополнительной проверки. Например, появились основания полагать, что поведение группы могло быть связано с комбинацией нескольких факторов, включая природные явления и технические аспекты.

Важным шагом стало применение георадаров нового поколения для обследования района перевала. Высокоточное оборудование обнаружило аномалии в структуре грунта, которые могут указывать на следы давних событий. Дополнительные исследования с помощью спектрометрии и дендрохронологии позволят уточнить характер этих находок. Параллельно ведётся работа с рассекреченными архивами, где обнаружены ранее неизвестные свидетельства, включая записи переговоров спасательных служб.

Интеграция данных из разных источников в единую аналитическую платформу даёт возможность провести комплексную оценку всех версий. Особое внимание уделяется воссозданию условий, в которых оказались туристы, включая температурный режим, направление ветра и особенности рельефа. Современные технологии не только приближают нас к разгадке, но и меняют сам подход к изучению исторических загадок, демонстрируя, как методы XXI века могут пролить свет на события прошлого.

4. Перспективы раскрытия дела

4.1. Потенциальное подтверждение

Новые данные, полученные с помощью современных методов анализа, позволяют существенно продвинуться в понимании трагедии на перевале Дятлова. Одним из ключевых аспектов становится потенциальное подтверждение ранее выдвигавшихся гипотез, которые ранее не имели достаточной доказательной базы.

Современные технологии, включая компьютерное моделирование и анализ метеорологических данных за 1959 год, дали возможность проверить версию о воздействии природных факторов. Например, теперь удалось смоделировать условия, при которых могла возникнуть инфразвуковая волна, способная вызвать панику у группы. Это подтверждает теорию о том, что участники похода покинули палатку из-за неосознанного страха, вызванного внешними факторами.

Кроме того, повторный анализ повреждений на одежде и телах погибших с использованием новых алгоритмов обработки изображений показал, что часть травм могла быть вызвана не только механическим воздействием, но и экстремальными перепадами температуры. Это согласуется с версией о внезапном ухудшении погодных условий и дезориентации группы.

Важным шагом стало обнаружение ранее неучтённых архивных записей, включая показания очевидцев из ближайших населённых пунктов. Их свидетельства, перепроверенные с помощью лингвистического анализа, указывают на аномальные атмосферные явления в районе перевала в феврале 1959 года.

Таким образом, применение новых технологий позволяет не только уточнить известные факты, но и дать научное обоснование ряду предположений, которые раньше считались лишь умозрительными. Это существенно меняет подход к расследованию инцидента, приближая нас к окончательной разгадке.

4.2. Неожиданные открытия

Среди множества версий, окружающих трагедию на перевале Дятлова, новые данные позволяют выявить ранее неизученные аспекты. Современные методы анализа, включая компьютерное моделирование и обработку архивных материалов с помощью искусственного интеллекта, проливают свет на детали, которые десятилетиями оставались незамеченными.

Одним из самых неожиданных открытий стало обнаружение аномальных температурных колебаний в районе перевала в ночь трагедии. Ранее считалось, что погодные условия были типичными для февраля 1959 года, однако реконструкция климатических данных показала резкий перепад температур, что могло повлиять на принятие роковых решений группой.

Другое важное наблюдение касается следов на снегу, которые ранее интерпретировались хаотично. Алгоритмы распознавания образов выявили закономерности, указывающие на направленное движение членов группы, а не на беспорядочное бегство. Это ставит под сомнение популярные теории о паническом состоянии туристов.

Кроме того, анализ записей из личных дневников участников похода с применением лингвистических моделей обнаружил ранее упущенные детали. В частности, некоторые записи содержали намеки на технические трудности с оборудованием, что могло сыграть критическую роль в развитии событий.

Эти находки не дают окончательного ответа, но значительно сужают круг возможных объяснений. Впервые за много лет появляется возможность подойти к разгадке на основе объективных данных, а не умозрительных предположений.